Thilo Schmülgen spricht mit Michael Bause

Hallo Michael, du arbeitest als Fotograf in Köln, wo liegen deine Schwerpunkte und was treibt dich an?

Ich sehe mich als Geschichtenerzähler, der hinter den Vorhang schaut. Mich interessieren vor allem Geschichten jenseits der täglichen Schlagzeilen, die in der Regel etwas komplexer sind.

Deine Geschichte befasst sich mit einem ethnologischen Artefakt aus dem Rautenstrauch-Joest-Museum in Köln, dessen Geschichte du verfolgt hast. Wie bist du zu diesem Thema gekommen?

Ich habe mich bei Besuchen im Museum häufig gefragt welche Geschichte hinter den Objekten stehen, wer sie in der Hand hatte und wie sie nach Köln gekommen sind. Es gab irgendwann Menschen, denen sie viel bedeutet haben. Im Museum sind sie Objekte ohne Seele.

Warum ist deine Wahl auf das Schild der Kikuyu gefallen, und wie hast du deine Recherchen dazu gestartet?

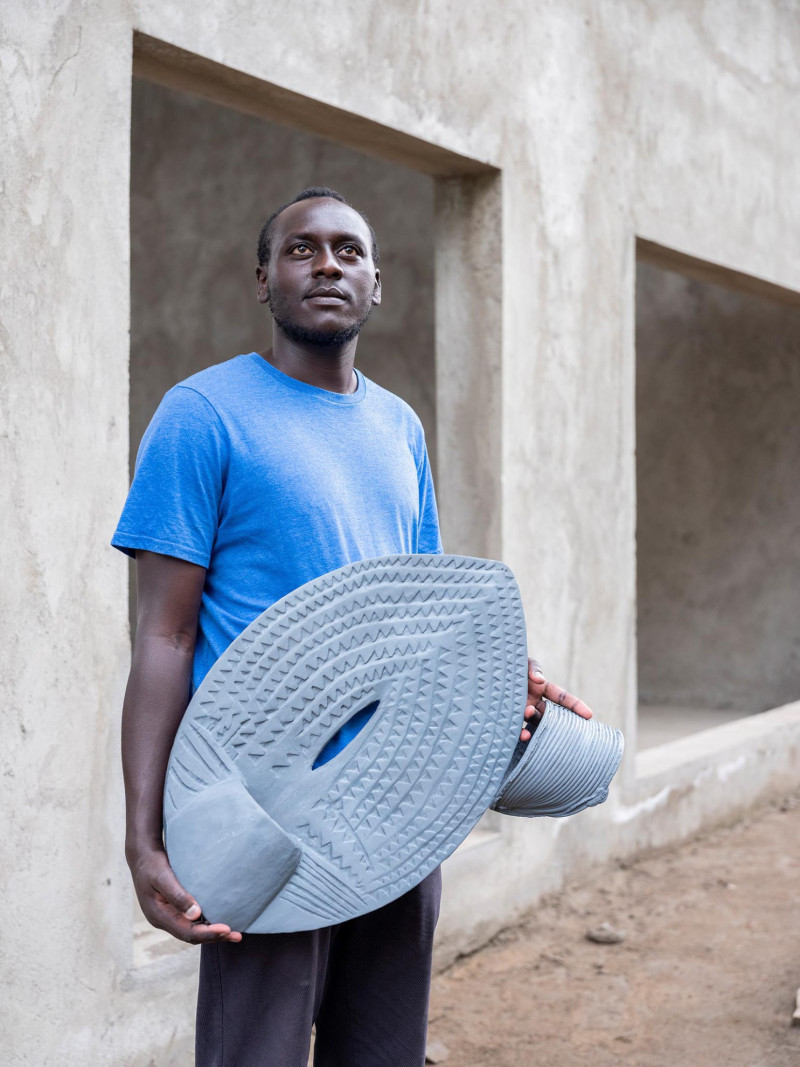

Ich wusste, dass das Rautenstrauch-Joest-Museum sich intensiv mit dem Thema Restitution und Provenienzforschung auseinandersetzt und so habe ich dort nachgefragt, ob es derzeit Projekte gibt, die offen sind für eine Zusammenarbeit. Die Leiterin der Afrika Sammlung war sehr hilfsbereit und hat mir von dem Projekt “Invisible Inventories” erzählt, bei dem deutsche und kenianische Wissenschaftler*innen u.a. im Rautenstrauch-Jost Museum zusammenarbeiten und sich auch für die Provenienz und die Bedeutung einiger Artefakte aus dem Depot des Museums interessieren. Nach einem Austausch mit dem kenianischen Projektleiter konzentrierte ich mich auf das Ndoome, ein Schild, das für rituelle Zwecke von den Kikuyus in Kenia benutzt wurde und vor über 100 Jahren in das Museum gelangte. Die Wissenschaftsgruppe fertigte mit Hilfe eines Scans ein 3 D Print in Nairobi an, der dann für die Nachforschungen in Kenia verwendet wurde.

Du hast in Köln fotografiert, warst aber auch zweimal in Kenia. Deine Arbeit setzt sich aus Straßenszenen, Portraits und Details zusammen. Wie hast du deine Protagonisten gefunden und in welcher Beziehung stehen sie zum Schild?

Das Ndoome steht als Symbol stellvertretend für viele andere Artefakte aus Kenia, die in Sammlungen europäischer Museen lagern. Ich wollte am Beispiel des Schildes der Frage nachgehen, wie die Menschen in Kenia mit ihren Traditionen umgehen und was ihnen der Verlust solcher Artefakte bedeutet. Die wissenschaftliche Aufarbeitung ist das eine, aber die Fotografie kann aus meiner Sicht einen wichtigen Beitrag leisten, um das Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne sichtbar zu machen. Genau wie in Europa verändert unter anderem die Urbanisierung die Gesellschaft und das Zusammenleben in Kenia. Deshalb war es mir wichtig den Umgang mit dem kulturellen Erbe sowohl in Alltagsszenen aus der Großstadt als auch in kleinen Dörfern zu zeigen. Das Bewusstsein für Traditionen und das Erbe der Vorfahren hat sich insgesamt sehr verändert und verblasst. Auf den Spuren des Schildes habe ich sehr unterschiedliche Menschen getroffen, die sich für das Erbe ihrer Vorfahren interessieren und sich für den Erhalt ihrer Kulturgüter und die Pflege ihrer Traditionen einsetzen.

Mir gefällt die Arbeit vor allem sehr gut, weil sie einen lokalen Bezug zu Köln hat, und dabei mit dem Post-Koloniaismus ein globales, politisches Thema beleuchtet. Unser Titel lautet ja „Wegsehen zwecklos“ - wo war es dir dabei besonders wichtig hinzuschauen?

Mir war von Anfang an klar, dass meine Arbeit als weißer Fotograf zu diesem Thema durchaus kritisch betrachtet werden kann, aber die Artefakte befinden sich nun mal auch in deutschen Museen und wir müssen eine Haltung und im Wortsinne neuen Blick darauf entwickeln. Es ist wichtig zu wissen, wo die Dinge herkommen, was sie für die Menschen aus den Herkunftsländern bedeuten und warum es wichtig ist, dass sie gegebenenfalls zurückgegeben werden. Wegsehen ist keine Option. Das Fotoprojekt ist als Buchprojekt angelegt, darin kommen einige der Protagonisten auch mit eigenen Statements zu Wort in denen sie ihre Sicht auf das Thema darlegen.